为深入贯彻习近平总书记关于“铸牢中华民族共同体意识”“传承红色基因,赓续红色血脉”的重要指示,7月19日,人兽性交

“推普兴乡梦·共铸民族情”暑期实践队来到贵阳开展实践活动。队员们通过实地实物观察、史料研读等多元方式,深入探寻贵州的民族脉络与红色记忆,为后续在当地推进推普工作、促进民族交流铸牢根基、积累经验。

民族博物馆:邂逅文化瑰宝,探寻交融密码

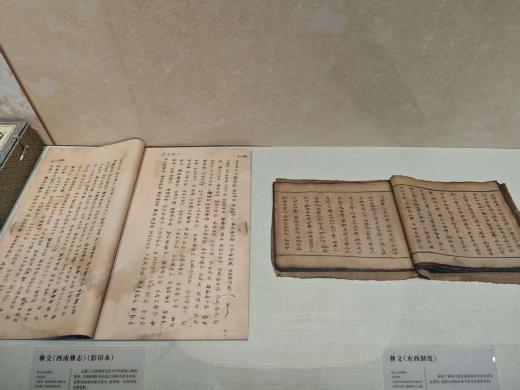

实践队来到贵州省民族博物馆,这座侗族鼓楼造型的建筑本身便蕴含着文化底蕴。队员们主要参与了“记忆与传承--贵州世居民族历史文化展”“天工开物·中华手工艺展”“同向中华--贵州民族古籍工作40年成就展”“艺笔共绘同心圆”文艺作品展和“贵州非遗剪纸艺术作品展”5个展区的观展体验,深入了解当地多民族融合发展的历史与成就。

唐代汉式青瓷罐上的彝族涡纹符号与明代彝文铜印的汉字款识展现了汉彝两族在文化、艺术、审美等方面相互交流交融的悠久历史;犁、耙、镰刀等农具独有的形制与花纹,融合了汉族与布依族、苗族、白族等民族的文化符号;动态沙盘与珍贵文物实证相互映衬,生动展现了苗族五次大迁徙的悲壮历程;布依族梯田模型的光影灌溉与苗族水车的联动展示,将“天人合一”的农耕智慧具象化;破损模板的修复对比与扫码聆听的“剪纸故事”,让静态的展陈变得生动鲜活;明代雷山银冠与当代几何银饰并置陈列,仿佛是一场跨越时空的对话……馆内的每一件历史文物,无一不诉说着这片土地上的各族人民团结一致勤勤恳恳融合发展的历史故事。

队员在博物馆参观

适逢“‘心手相牵·筑梦黔行’铸牢中华民族共同体意识·各族青少年交流计划主题研学活动”在馆内举行,实践队成员与研学活动小朋友们共同开展非遗剪纸与扎染技艺,参与表演布依族、苗族等民族节目排演,以传承激发创新,在每个参与者心中种下“美美与共”的种子。

与小朋友合照

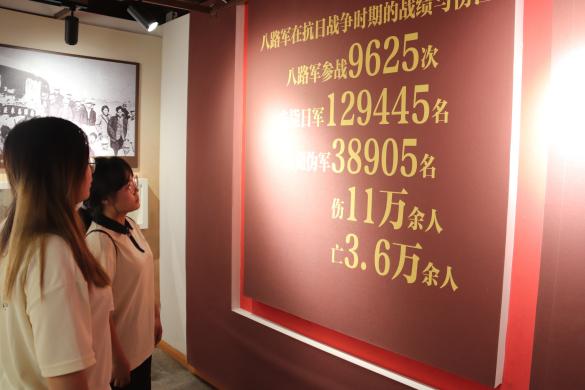

八路军贵阳办事处旧址:追寻红色足迹,感悟团结力量

下午,实践队一行走进八路军贵阳办事处旧址。正房展厅内,布满墨迹的长桌、墙上悬挂的路线地图、角落的铁皮马灯将当年革命先烈工作的画面展现在队员面前。队员们了解到1938年至1941年间,办事处工作人员以该址为据点,联络当地汉族、苗族、布依族等各族群众,建立起秘密运输网络,先后转运药品、布匹等战略物资200余吨,为前线抗战提供了有力支持。在国家危难之际,正是这种团结一心、众志成城的力量,支撑着我们走过最艰难的岁月。如今,虽然时代不同,但这种精神依然是我们前行的动力,激励着大家在各自的岗位上勇担责任,为国家的发展贡献自己的力量。

学习参观办事处旧址陈列资料

此行实践让队员们更深刻了解民族文化和红色历史,更透彻理解了“铸牢中华民族共同体意识”的分量。接下来的实践中,团队将把在省民族博物馆和八路军贵阳办事处旧址所学所感,融入到推普工作和民族交流活动中,用实际行动为促进民族交流、助力乡村发展贡献力量,让民族团结之花在贵州大地绚丽绽放。

(供图供稿:张贵淞、冯黄杰、王嘉翔 供稿审核:杨东民)